2025-10-15 09:28

一、技术演进:从原理验证到材料突围的近百年探索

极低温制冷技术的发展始于对"绝对零度"的追逐。1933年,美国科学家William F. Giauque利用顺磁性盐的绝热退磁效应创造0.25 K的低温纪录,首次证实磁制冷原理的可行性,并因此斩获1949年诺贝尔化学奖[__LINK_ICON]。这一突破揭开了磁制冷技术的发展序幕,其核心原理可通俗理解为:磁性材料加磁时磁矩有序排列放热,退磁时磁矩无序化吸热,通过热量交换实现制冷。

此后数十年,技术演进聚焦于材料迭代与系统优化。早期材料受限于磁性能,制冷效率低下;后来广泛应用的镓酸钆石榴石(GGG)晶体虽实现实用化,但反铁磁基态的本质决定其必须依赖超导磁体产生强磁场,导致制冷系统体积庞大、结构复杂[__LINK_ICON]。同时,全球³He资源短缺的困境,进一步推动科研界寻找低成本、高效率的替代材料,新型铁磁性材料的发现正是这一探索的关键突破。

二、材料特性:铁磁性内核赋予的三重性能优势

相较于传统材料,NH₄GdF₄的核心优势源于其独特的铁磁性本质,在磁场响应、制冷效率和温区覆盖上实现全面超越。

- 低场驱动特性:该材料在0.85 K发生铁磁性转变,铁磁态具有大磁矩和低磁晶各向异性,仅需弱磁场即可磁化饱和。这一特性彻底摆脱了对笨重超导磁体的依赖,为制冷系统小型化奠定基础[__LINK_ICON]。

- 超高制冷效率:在0-20 kOe和0-10 kOe磁场下,其最大磁熵变分别达51.6和38.2 J·kg⁻¹·K⁻¹,分别是传统GGG材料的2.5倍和9倍,能量转换效率实现质的飞跃。

- 极低温区突破:初始温度4 K时,20 kOe磁场下绝热退磁可降温至0.79 K;初始温度1.8 K时,10 kOe磁场下更可降至0.71 K,远优于GGG的1.5 K极限,成功迈入深极低温区间[__LINK_ICON]。

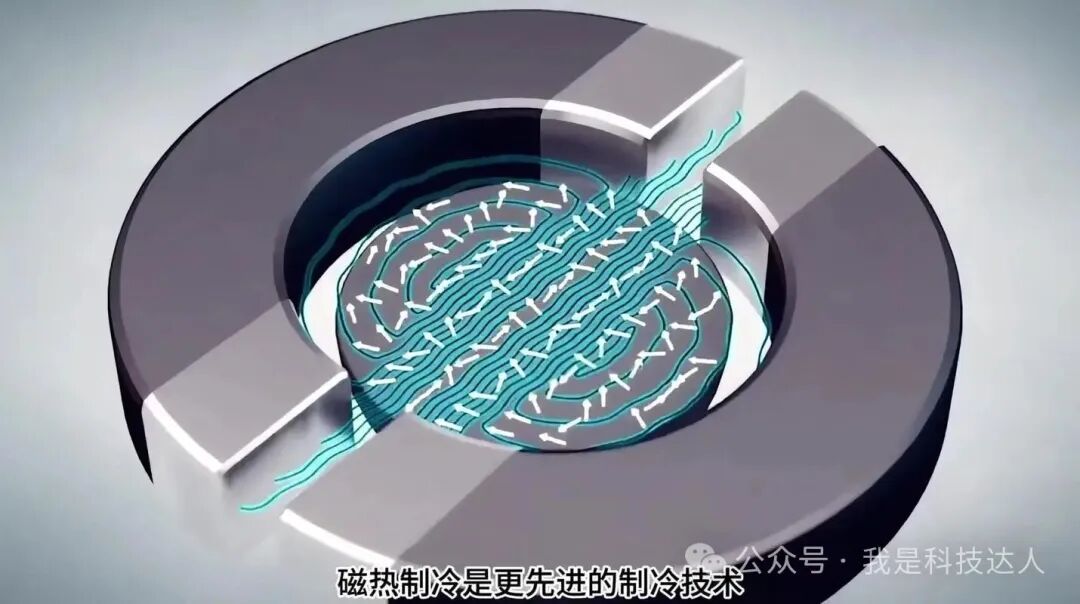

三、人类应用:从尖端科研到产业升级的多维赋能

这种新型材料的应用价值已延伸至多领域,为人类探索未知与技术革新提供核心支撑。

在量子信息领域,量子计算机的超导量子比特需在极低温环境中才能维持稳定量子态,如同精密仪器需要"绝对安静"的工作环境。NH₄GdF₄构建的紧凑型制冷系统,能为量子芯片提供持续稳定的深极低温环境,助力量子计算机从实验室走向实用化[__LINK_ICON]。

在空间探测领域,航天器对载荷重量和体积要求严苛。基于该材料的轻量化制冷设备,可满足红外探测器、量子通信卫星等载荷的超低温需求,同时适应太空微重力环境,提升探测精度与设备可靠性。

在基础科研与产业领域,其高效制冷能力可支撑低温物理实验、超导材料研究等前沿探索;在医疗领域,能为MRI超导磁体、生物样品低温存储提供无振动、精准温控的解决方案;在能源领域,有望优化液氢制备与储存的低温系统。

更深远的意义在于,该发现证实了铁磁性材料是极低温磁制冷的有效技术路线,为全球科研界指明新方向。随着材料制备工艺的成熟与系统集成的优化,未来有望推动制冷设备成本大幅降低,加速极低温技术的产业化普及。

从1933年的原理发现到今日的材料突破,极低温制冷技术的每一步进展都标注着人类对自然规律的深化认知。NH₄GdF₄的问世,不仅是材料科学的重大突破,更将成为撬动多个高科技领域发展的支点,为人类社会的技术进步注入持久动力。

地址:济南市二环东路3966号东环国际广场B座1104室

电话:0531-83532222

传真:0531-83532333