2025-10-15 09:34

氢能发展现状

氢能作为一种清洁、高效、可持续的能源形式,在推动全球能源体系转型与实现碳中和目标中发挥关键作用,尤其在推动交通、工业等终端用能部门突破传统化石能源依赖、实现绿色低碳转型方面,具备不可替代的战略价值。当前,全球氢能政策正在从愿景规划过渡到并行部署的阶段,截至2024年底,全球已有超过60个国家和地区公布氢能发展战略,全球氢能生产消费规模约1.05亿吨,同比增长约2.9%。

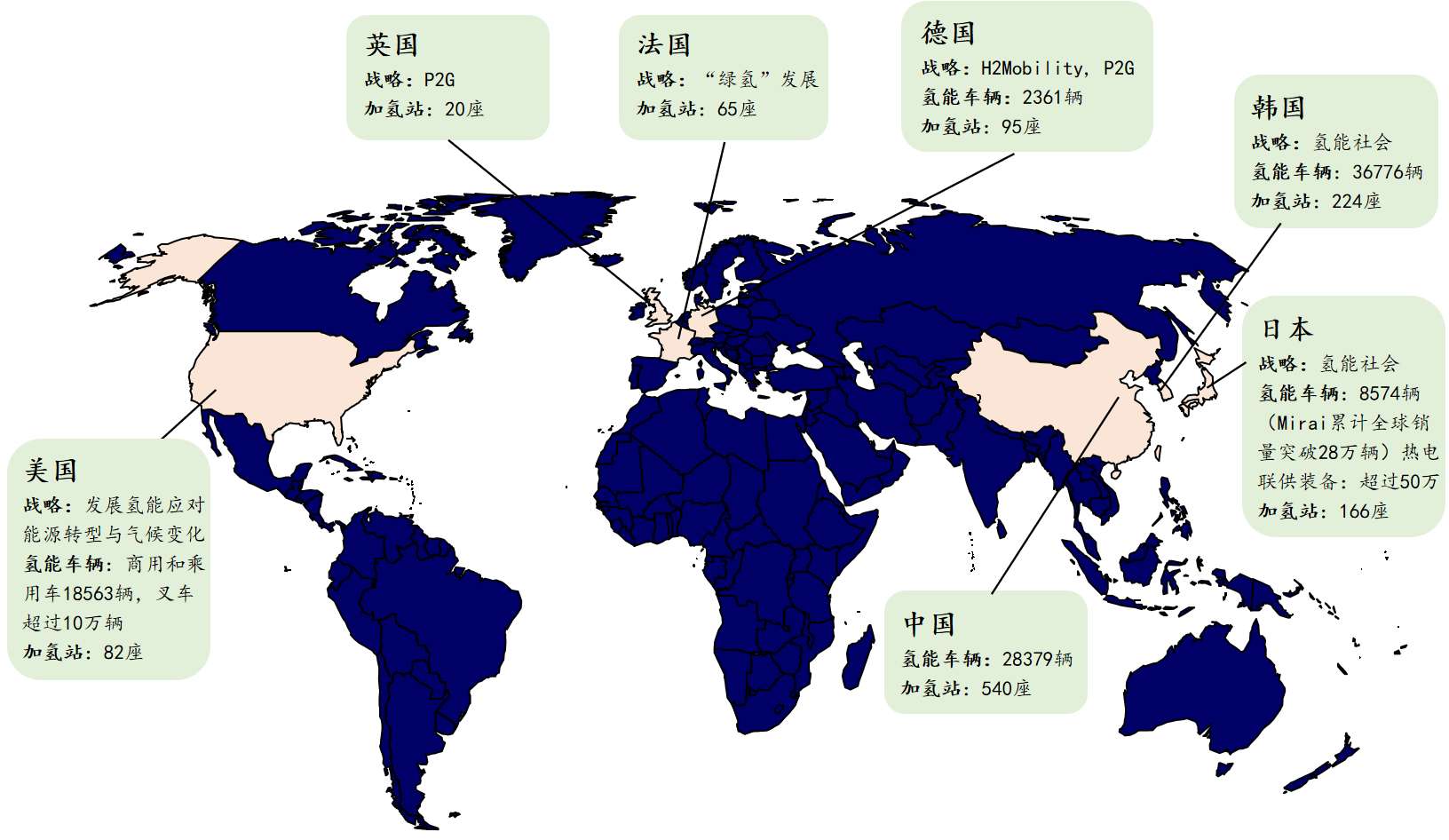

在氢能技术装备方面,各国向大规模、高效率的方向持续突破,支撑氢能示范应用进一步深化和拓展。美国、加拿大、澳大利亚等地拥有丰富的天然气资源,天然气重整制氢技术较为成熟;欧洲、亚洲等地注重电解水制氢技术的研发和应用。北美、欧洲和日本等地加氢站建设较为成熟,但亚洲地区加氢站数量正在逐年增加。日本、韩国、欧洲等地在氢燃料电池技术方面具有较强的研发实力,产品性能不断提升,但成本仍较高。

在制氢方面,氢能生产仍以化石能源制氢为主,占比80%以上,其中加碳捕集装置的化石能源制氢年产量在百万吨左右。各类可再生能源电解水制氢项目试点逐步建成落地,累计建成产能超25万吨/年,其中,2024年新增产能超7万吨/年,同比增长约42%,中国、欧洲新建成可再生能源电解水制氢项目产能占全球的63%和24%,逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领地区。

在应用方面,氢能仍主要作为原料用于工业领域,全球合成氨、合成甲醇、炼化和冶金、供热等其他领域年氢气消费量分别约3200万吨、1750万吨、4300万吨和1300万吨。交通领域,燃料电池汽车与加氢站加速建设,全球在营加氢站总数超1200座,同比增长超30%,主要国家燃料电池汽车保有量超过9万辆,同比增长超11%,全球主要国家的应用现状见图1。

中国氢能发展

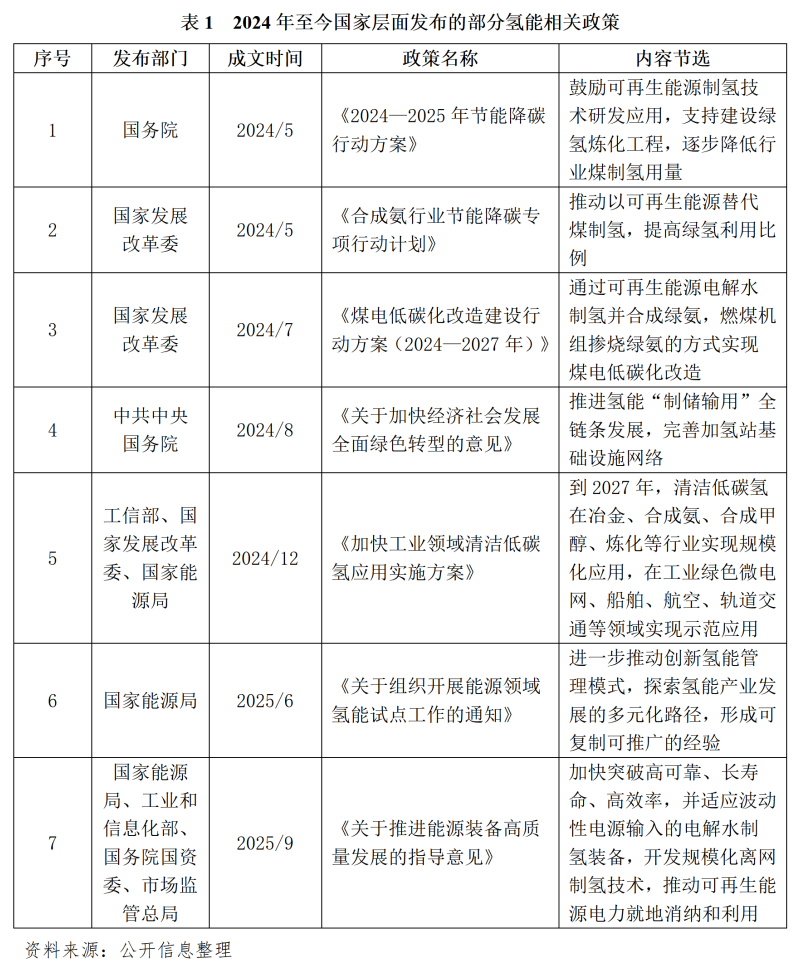

近年来,我国的氢能宏观战略地位不断增强,在多领域迎来应用发展机遇。国家层面,《氢能产业发展中⻓期规划(2021—2035年)》,提出氢能是“未来国家能源体系的重要组成部分”“用能终端实现绿色低碳转型的重要载体”。2024年,氢能作为前沿新兴产业列入政府工作任务,并被写入《中华人民共和国能源法》,2024年至今国家层面发布的部分氢能相关政策见表1。地方层面,截至2024年,全国累计发布氢能专项政策超560项,因地制宜推进氢能产业发展。其中,山东、陕西、吉林、四川、湖北以及内蒙古鄂尔多斯、山西吕梁等地相继出台氢能车辆高速通行费减免支持措施。

在制氢方面,2024年我国氢气产量超3650万吨,同比增长约3.5%。目前,化石能源制氢仍占氢气供应主导地位,工业副产氢为重要补充,其中煤制氢和天然气制氢占比近八成,绿氢产能仍处于起步阶段。近年来,我国电解水制氢技术持续进步,2024年电解水制氢产能已达约50万吨/年,同比增长约9.7%,产量约32万吨,同比增长约3.6%。全国已建成可再生能源电解水制氢项目超过90个,主要集中在华北与西北地区。

在应用方面,我国氢能主要应用于合成甲醇、合成氨氢气等工业领域,在电力、交通等领域的多元化应用正稳步推进。工业领域,目前已开展氢能示范项目,但在绿氢成本尚未与灰氢持平的阶段,其规模化应用将主要依托于工业流程中对灰氢的替代。电力领域,主要集中在燃料电池发电和热电联产,在煤电降碳、零碳产业园区等场景实现能源替代。交通领域,氢能已具备从试点示范向商业化转型的基本条件,其商业化路径采取“三步走”策略:当前,以冷链物流为切入场景,随后拓展至中重卡干线长途运输车辆,最终覆盖乘用车辆。截至2024年底,京津冀、上海、广东、郑州、河北五个示范城市群累计推广燃料电池汽车超1.5万辆,累计建设加氢站160座,累计示范运行里程超3.9亿公里。

氢能在冷链中的应用

冷链物流是保障食品药品安全的核心环节,对能源的绿色性、高效性与稳定性有着极高要求。作为高耗能、高碳排放领域,当前冷藏车辆仍以柴油、汽油等传统化石能源驱动为主,冷库多依赖化石能源发电,行业减排降碳压力日益凸显;多数纯电动冷藏车无法适配冷链复杂工况,存在续航不足、补能慢、低温环境下电池性能下降等问题,亟需解决“长续航+低温适配”痛点;此外,冷链物流存在大量离网或弱网场景,如偏远地区农产品冷链站、跨境海运冷藏集装箱等,这类场景往往缺乏稳定电网支撑,一旦能源供应中断,极易引发“断链”导致的货物损耗。氢能以其清洁、高效、稳定的特性,正成为推动冷链物流实现绿色低碳转型、提升能源韧性的关键路径。

冷链运输车辆(氢燃料电池冷藏车)

相较于传统燃油车辆与纯电动冷藏车,氢燃料电池冷藏车具有以下优势:

零排放:氢燃料电池通过氢气与氧气的电化学反应发电,全程仅排放水,无二氧化碳、氮氧化物等污染物排放,实现“全链路零碳排放”;

高效能:氢燃料电池的转化效率较高,可以达到40%以上,高于传统内燃机;

长续航、快补能:氢燃料电池冷藏车的续航里程可达500公里以上,且加氢仅需5-10分钟,接近柴油车补能时间,完全覆盖城际干线等长距离运输场景;

低温适应性好:燃料电池系统在-30℃环境下仍可稳定运行,避免纯电动冷藏车低温环境下性能骤减,导致对车辆性能和货物品质的影响;

场景适配灵活:从需要多点串接和可切换低噪音行驶的城市配送,到需要长续航和快补能的跨省运输,氢燃料电池冷藏车都能很好地胜任,展现出高度的运营灵活性。

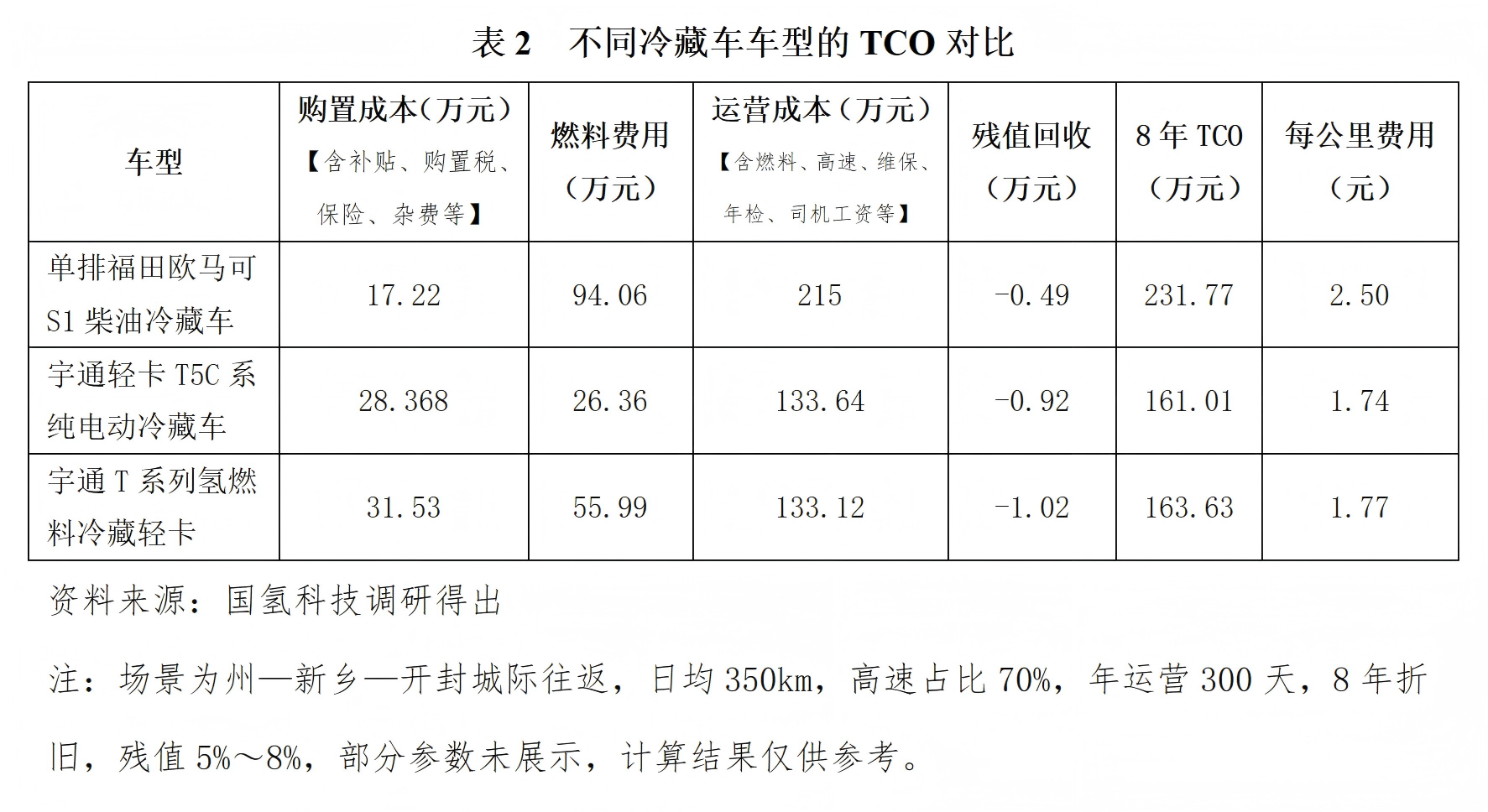

当前,氢燃料电池冷藏车的全生命周期成本(TCO)正快速逼近纯电动冷藏车。燃油、纯电动和氢燃料电池冷藏车的TCO对比见表2。叠加未来各地政府的购车补贴、运营补贴、加氢站建设补贴等组合拳政策,氢能冷藏车在成本上的优势将越来越明显。

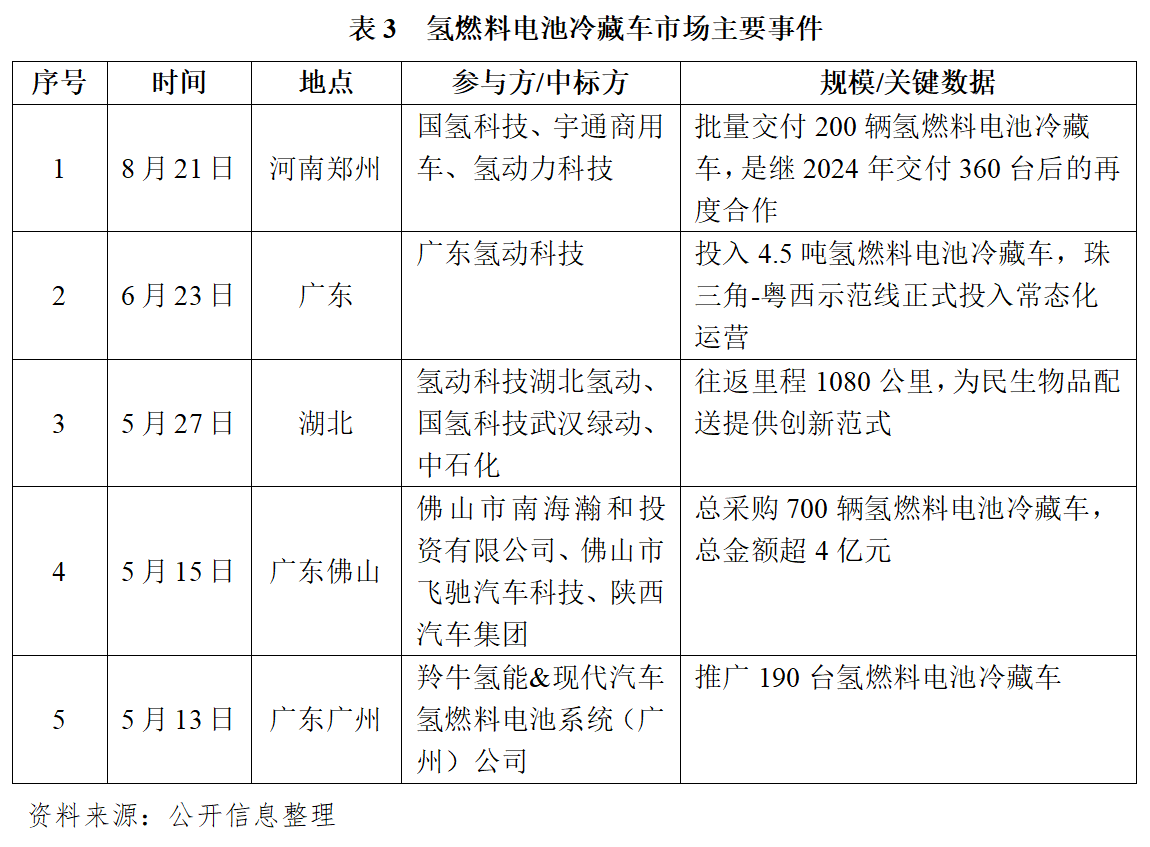

同时,随着燃料电池技术的迭代升级、基础设施的不断完善与商业模式的不断创新,氢燃料电池冷藏车增长较为迅速。据中物联冷链委数据显示,2024年我国氢燃料电池冷藏车销量为1300辆,同比增长33.47%。目前,氢燃料电池冷藏车的试点示范与商业化应用正在稳步推进。多家企业已完成产品布局并投入市场,在部分区域初步实现了规模化运营,近期市场主要事件详见下表3。

未来,随着氢燃料电池冷藏车的购置成本与用能成本的持续下降、跨区域高速公路通行费减免政策逐步落地、“氢走廊”的打通以及车辆运营平台服务模式的创新(如租赁、以租代购、全生命周期运维等),多重利好将形成协同效应,进一步加速氢燃料电池冷藏车的规模化推广,推动氢能在冷链运输场景的应用扩大范围,提升服务质量。

冷链仓储设施

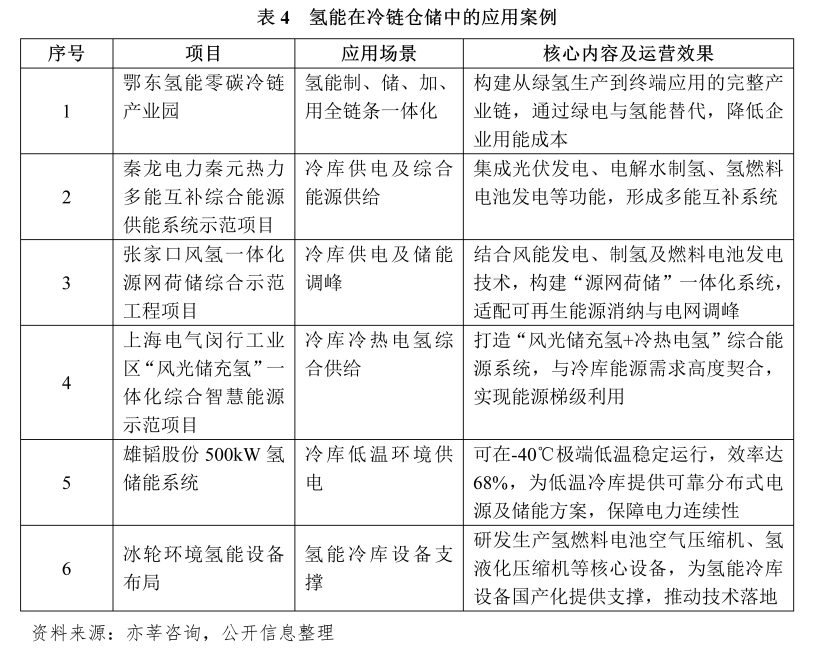

氢能在冷链仓储设施中的应用主要体现在供电和制冷系统两个方面。在供电系统方面,氢燃料电池可以作为冷库的分布式电源,为冷库提供稳定可靠的电力供应,这种供电模式能减少对传统电网的依赖,尤其适用于电网负荷高或偏远地区;同时,氢储能系统还能在可再生能源消纳、电网调峰和作为应急备用电源方面发挥作用,在可再生能源发电过剩时,将多余的电能转化为氢能储存,在电网负荷高峰或停电时,再通过氢燃料电池发电为冷库供电,保障冷库的持续运行。在制冷系统方面,利用液氢气化释放的冷能为冷库制冷,同时制备氧气、淡水等,实现冷能梯级利用,为冷库运行提供清洁冷源参考,提升能源利用率。氢能在冷链仓储中的应用案例见表4。

尽管氢能冷链仓储应用前景广阔,但目前仍处于示范探索阶段,面临氢燃料电池系统、储氢设备及加氢设施的前期投入仍然较高,项目的经济性和可行性在很大程度上依赖于便捷的氢源和加氢设施,实现零碳的“绿氢”高成本与大规模应用的技术成熟度受限等挑战。但氢能为冷链仓储设施的绿色转型提供了一条极具潜力的路径,随着氢能成本的下降和相关基础设施的完善,未来会有更多冷链仓库选择“氢”装上阵。

除冷链运输车辆与仓储设施外,氢能的已延伸至冷链物流的其他环节,尤其在物料搬运及中转环节,其凭借低温适配、高效零碳的特性实现对传统设备的迭代,成为冷链绿色转型的关键抓手。

氢能叉车是氢能在冷链搬运场景中商业化最成熟的应用之一,其核心优势在于完美适配冷库低温、高强度作业的双重需求,解决传统叉车“低温失能、补能低效”的痛点。如太重集团近期推出的新型氢能叉车TZFB30H,3分钟充氢可工作10小时,适应-30℃至50℃环境,适用于各类冷库环境,据测算可使企业综合物流成本降低约25%;用于中粮可口可乐在四川的仓储项目的氢能燃料电池平衡重式叉车,具有无污染、低噪音、零碳排放、高能量转换效率、恒功率输出、强劲动力和短加氢时间等特点,能够适应低温长时间工作环境,在食品行业和低温储运等环境下具有明显优势。

氢能冷藏集装箱打破传统“柴油发电机+电网依赖”的能源模式,分为移动型(远洋/铁路运输)与固定型(港口保税库)两类,在跨区域、离网场景中展现出优势。目前,氢能冷藏集装箱仅在马士基等航运公司进行试点应用,国内正处于技术验证和示范项目的阶段。未来,在政策对氢能装备的支持与技术的不断发展下,氢能在冷链装备领域的应用将越来越广泛。

氢能作为清洁能源的重要载体,逐步深入冷链物流的运输、仓储等核心环节,为行业绿色低碳转型注入新动力。随着政策支持力度加大、技术持续突破、成本不断下降以及基础设施日益完善,氢能在冷链的应用将加速走向规模化与商业化,成为推动冷链物流高质量发展、实现“双碳”目标的关键引擎。

文章来源:中物联冷链委

特别声明:为响应国家保护知识产权的号召,金诺会展及旗新媒体刊发文字及图片稿件特声明如下:

一、知道文章及图片来源的,我们一定会注明文章及图片的出处或作者,请作者联系小编,我们将按照我司相关稿费标准,及时发放稿费。二、对于图片和稿件未提及出处的,我们转发时未能及时署名的,请原作者或单位联系我们,我们将按照我司相关稿费标准,及时发放稿费。三、对于不同意使用的文章和图片,请原作者或有关单位及时联系我们,我们立即删除,以防侵权。四、2018年以前的文字或者图片,因条件所限,未及时署名的,请作者或者单位联系我们,我们将按照上准发放稿费或及时删除相关稿件或图片。

冷库(保鲜库、冷藏库、速冻冷库、医药冷库、海鲜冷库、茶叶冷库、鲜花冷库、蔬菜冷库、物流冷库、食品冷库、保鲜冷库、双温冷库、酒店冷库、宾馆冷库、食堂冷库、学校冷库、科研冷库)制冷设备(制冷机组、冷凝器、冷风机、蒸发冷、铝排、速冻搁架)

地址:济南市二环东路3966号东环国际广场B座1104室

电话:0531-83532222

传真:0531-83532333